教科書的ダウ理論の解説

まずはダウ理論の教科書的な概要からです。そんなの知ってるよという方は飛ばしちゃってください(笑)後半でトレードでの実際の使い方を紹介します。

ダウ理論とは?

ダウ理論は、チャールズ・ダウによって提唱された株式市場の基本的な分析理論であり、テクニカル分析の礎ともいえる存在です。この理論は、19世紀末にダウ・ジョーンズ工業株平均(DJIA)の価格変動を観察する中で構築され、現在でも多くの投資家やトレーダーにとって重要な指針となっています。

ダウ理論の6つの基本原則

ダウ理論は以下の6つの基本原則に基づいています。

市場には3種類のトレンドがある

- 主要トレンド(プライマリートレンド)長期トレンド:数ヶ月から数年にわたる長期的な価格の上昇や下落を指します。

- 二次的トレンド(セカンダリートレンド)中期トレンド:主要トレンドの途中で発生する調整局面や反発局面で、数週間から数ヶ月続きます。

- 小さなトレンド(マイナートレンド)短期トレンド:数日から数週間の短期的な価格変動を指します。

これ、トレードでどうやって活かすの?って話ですよね。

長期トレンドなんて日々のトレードでは長期過ぎて参考になりません。

この理論は要はマルチタイムフレーム(MTF)のことを述べていると考えます。

MTFとはざっくり、複数の時間軸を複合的に分析し目線を見定めることを指します。MTF分析をすることで負けを減らすトレードが可能になります。

実際のMTF分析の方法は、

という感じで行います。つまり、上位の流れと同じ方向にリスクを抑えてエントリーできることになります。

トレンドは3つのフェーズで形成される

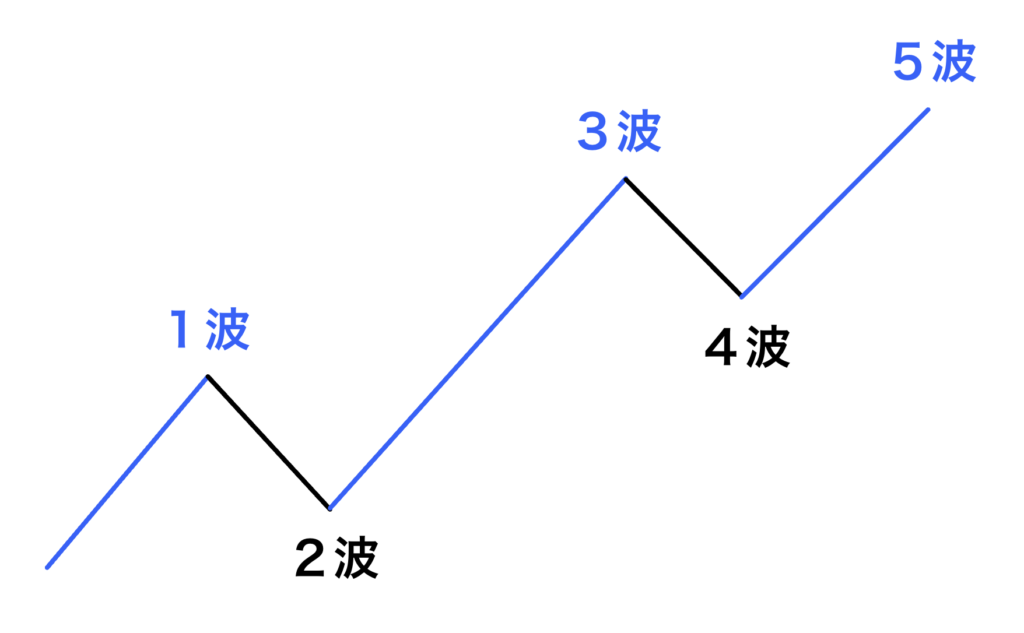

- 先行期=推進1波:情報に敏感な一部のアクティブ投資家が市場に参入する段階。

- 追随期=推進3波:一般の投資家がトレンドに気付き、市場参加者が増加する段階。多くの投資家が追随し一番長く持続するトレンドと言われています。

- 過熱期=推進5波:市場が過度に楽観的または悲観的になり、トレンドが終焉に近づく段階。トレンドに乗り遅れた初心者はここで高値掴みとなりやすい。先行者は売り抜けていきます。

この理論はエリオット波動理論の同じになります。

ザックリ、推進5波・修正3波がエリオット波動です。推進波はトレンド方向の波で、修正波はトレンドと逆行した波となり、推進5波は下図の構成で成り立っています。

エリオット波動の特徴は以下となります。(下落波動は逆になります。)

実際のチャートではエリオットを正しく読み取るのは難しいです。難しいということは人によって波の捉え方が違ってくるということですので、エリオットを根拠の一つにすることは優位性が低いと考えています。ですので、目線の切り替わり=1波のみを意識すると良いと思います。1波を確認できれば3波を狙ったエントリーができるようになります。

市場は全ての情報を織り込む

株価は、経済データ、企業の業績、政治情勢など、あらゆる情報を反映しています。この原則は、効率的市場仮説(EMH)にも通じる考え方で為替にも通じます。賛否はありますが極端な話、ファンダメンタルズ情報は即座に織り込まれるのであれば、ファンダを気にしてトレードする必要がないことになります。値動きの事実に素直についていくだけで方向感が読み取れると考えます。

価格は互いに確認されなければならない

例えば、工業株平均(DJIA)と輸送株平均(DJTA)が同時に新高値または新安値を更新することで、トレンドの信頼性が確認されます。

これは正の相関性のある銘柄(通過ペア)は同じ値動きになることで真偽の判断ができるということになります。

例えば、株価指数でいえばナスダック100とS&P500はボラティリティの違いはあれど、値動きには正の相関があります。S&P500が高値更新したと同時にナスダック100も高値更新すれば、更新した事実が正しかったと判断でき強気にトレードしていけることになります。

この理論は負の相関性(逆相関)のある銘柄(通過ペア)にも有効です。天井圏にいる銘柄と負の相関性にある銘柄は底値圏にいることがあります。これを上手く使うことで反転を捉えることができるかもしれません。

トレンドは出来高によって裏付けられるべきである

出来高がトレンドの方向に一致して増加する場合、そのトレンドは強固であると考えられます。

株式のように出来高が確認できる銘柄は、節目ブレイク等の際は出来高を確認して真偽を判断すれば良いと考えます。ただし、中には為替など出来高が確認できな場合があります。そんな時のために出来高という概念はプライスアクションで真偽を判断できるようになれると良いです。ローソクの形,値動きの勢い,トリガーとなるローソクの出現場所などを意識することで出来高を確認しなくても真偽を判断できるようになります。これは、膨大な経験と過去検証が必要になりますが・・・

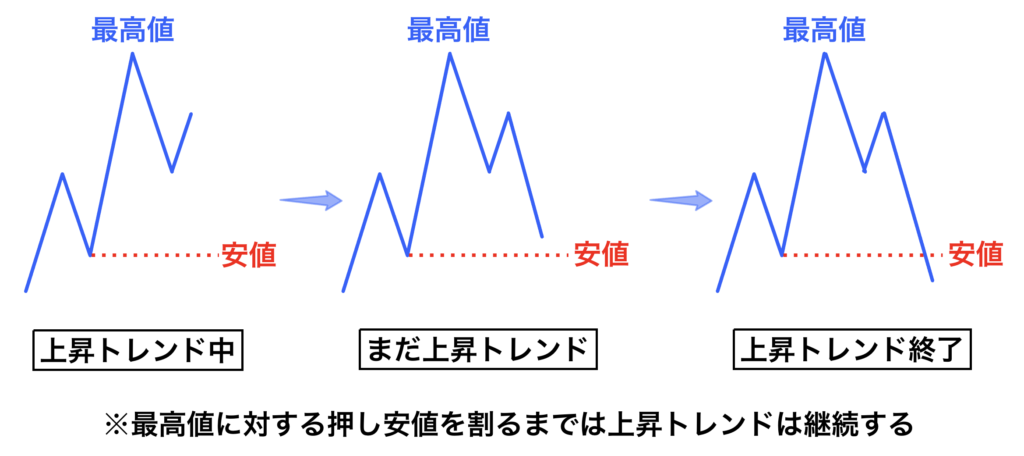

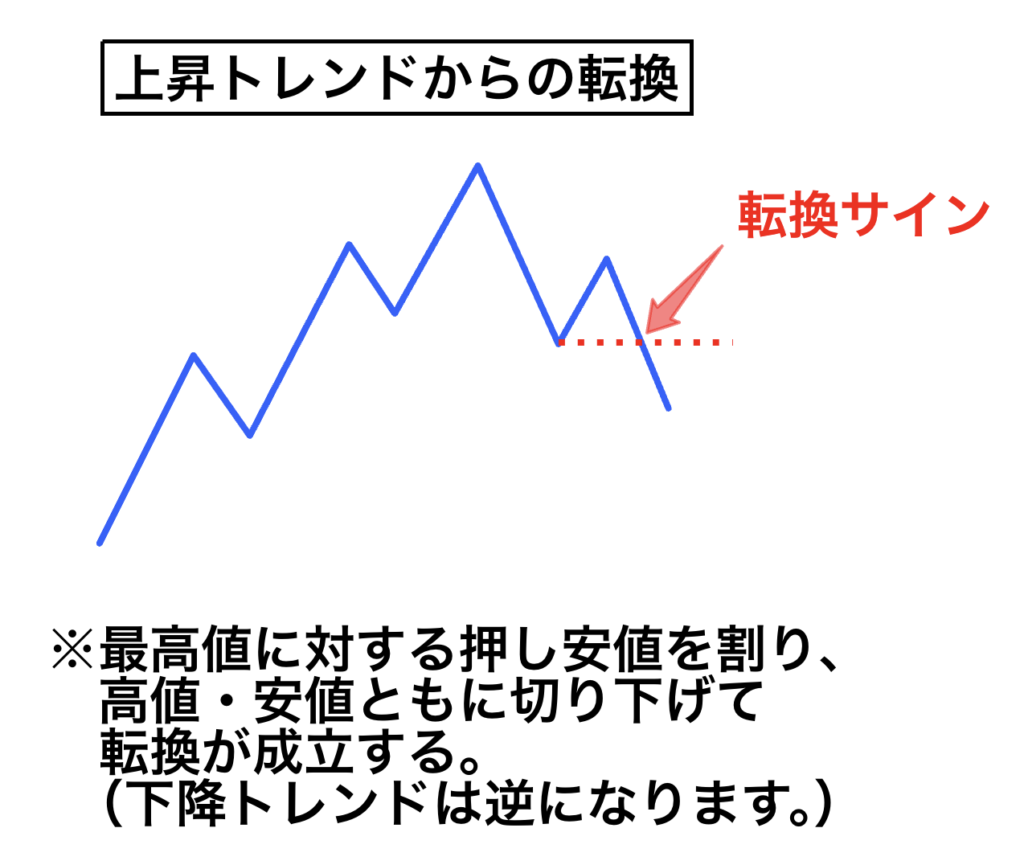

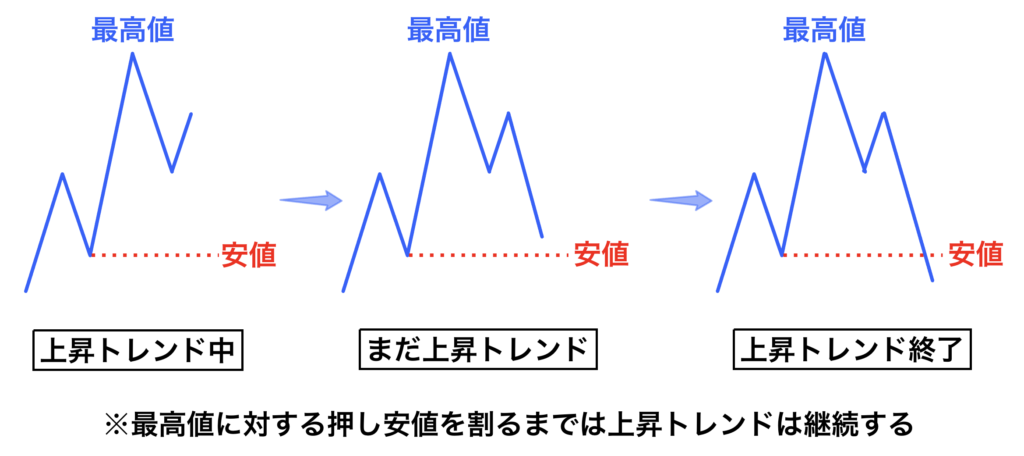

トレンドは明確な転換シグナルがでるまで継続する

ダウ理論の6項目の中で一番重要だと考えているのがこちらの項目です。トレード根拠の主軸となる考え方ですので完璧にマスターする必要があると考えます。

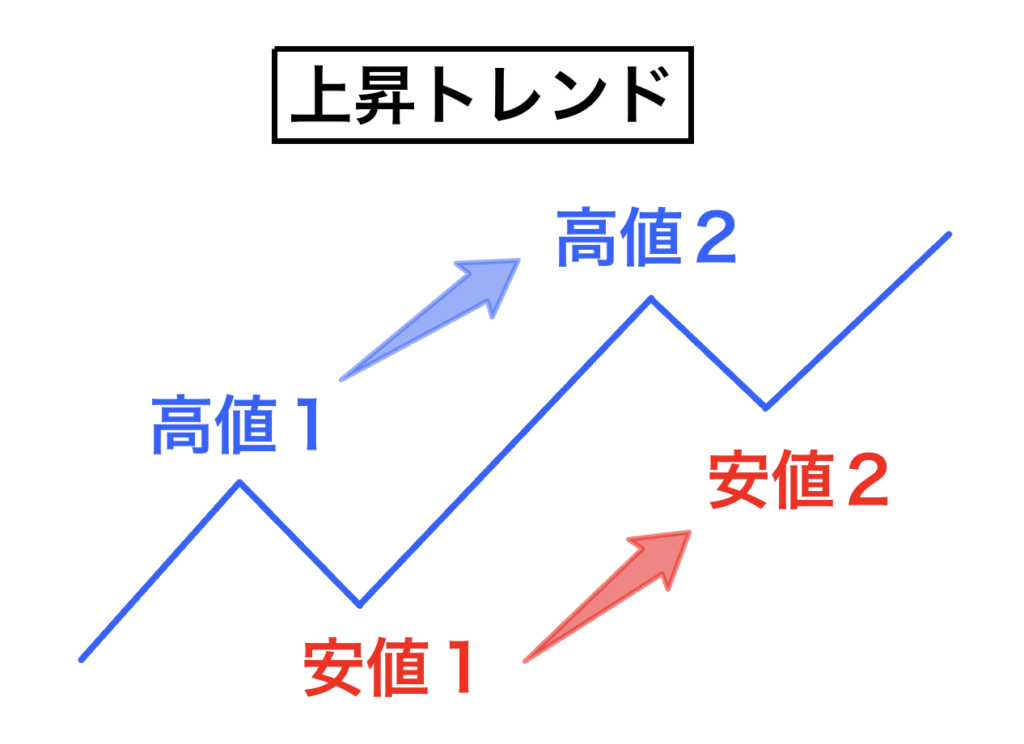

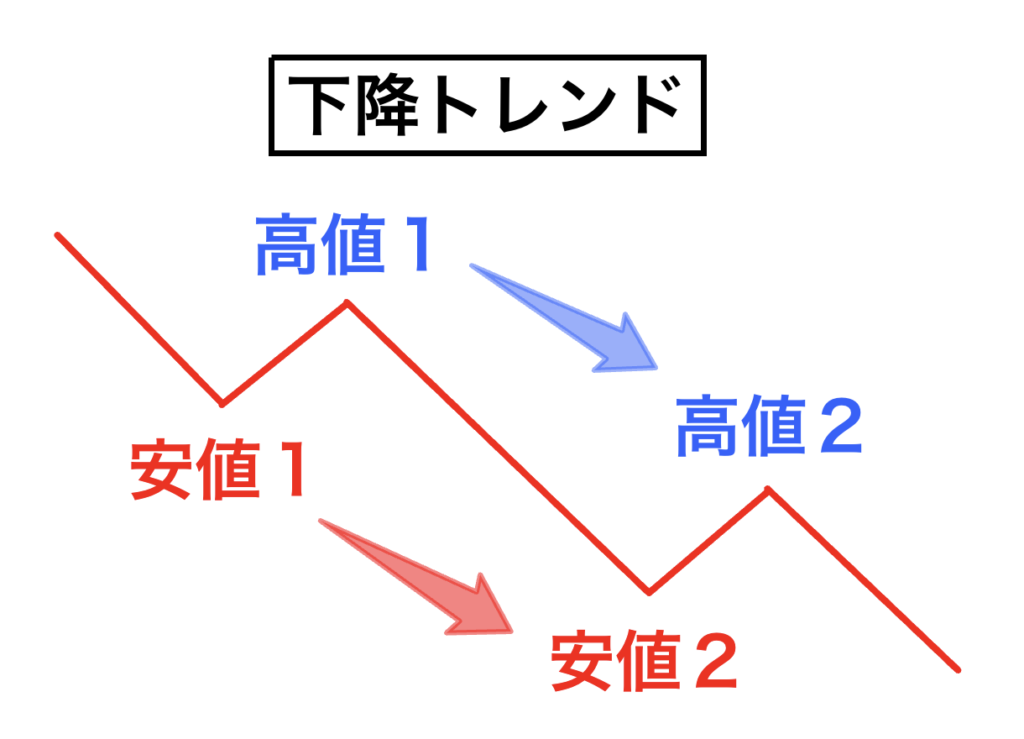

そもそもトレンドとは何か?

転換シグナルとはこのトレンド定義が崩れることを言います。

この転換シグナルが確認できるまではトレンドが継続しているとみなしトレンドフォローをしていきます。

ダウ理論の実践的な活用

ダウ理論は、現在の市場分析においても役立つツールです。たとえば、

- トレンドの判断: 上昇トレンドか下降トレンドかを見極めることで、エントリーやエグジットのタイミングを決定します。

- サポートとレジスタンス: ダウ理論は高値と安値を基準としています。この高値・安値がトレンド転換ラインとなることから、強いサポートやレジスタンスとして機能することとなります。

- リスク管理: トレンドの終焉を見極めることで、損失を最小限に抑えることができます。

ダウ理論のデメリット

ダウ理論にはいくつかのデメリットもあります。

- 遅行性: トレンドの転換を確認するには時間がかかり、エントリーが遅れる場合があります。

- 短期的な分析には不向き: 小さな価格変動に対応するのは難しいため、短期トレードには適さないことがあります。

この遅行性というデメリットが実際のトレードではとても邪魔をします。詳しくは事項の「がく流ダウ理論の使い方」で解説します。

「がく流」ダウ理論の使い方

ダウ理論の基礎を理解したうえで「がく流」のダウ理論の使い方を紹介します。

先程の遅行性の問題、これが本当にやっかいでした。ダウ理論はトレードするなら第一優先で採用すべき武器だと考えています。その中でも「トレンドは明確な転換シグナルがでるまで継続する」を最重要視しています。だけど、初心者のころにこの遅行性が・・・どういうことかというと、

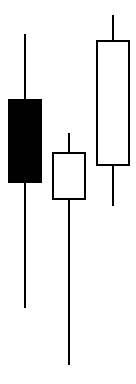

まず、教科書的なダウ理論↓(実際に多くのダウ理論記事で解説されていますね)

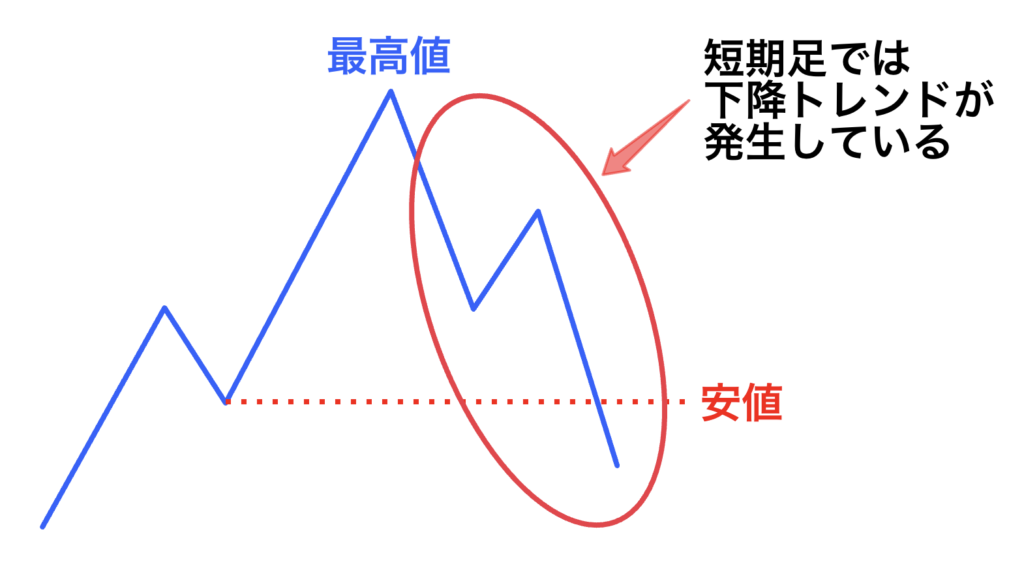

この「押し安値」が判断基準となっていることで転換の判断が遅れます。例えば上図のチャートが4時間足だったとした時に、1時間足以下の下位足では下降トレンドに転換していることがあります。

正ダウではエントリーも決済も遅れることになります。何が正しくて何が間違いという話ではなく好みと自分のスタイルとの相性だと思いますが、これが自分には合わなかったんです。

それでどういう判断に変えたかというと、押し安値・戻り高値ではなく細かく高値・安値を追いかけることにしました。

高値とは、前後のローソク足より高いローソク足のこと。

安値とは、前後のローソク足より低いローソク足のこと。

高値・安値を見ていって、出現確認したら転換ラインをずらしていく方法に切り換えました。ダウ理論の考え方を細かく見ていくということです。

すると目線が頻繁に切り替わり転換を早期に判断できるようになりました。当然だましにあう確率が高まりますので注意は必要です。

ここで大事なポイントをもう一つ。

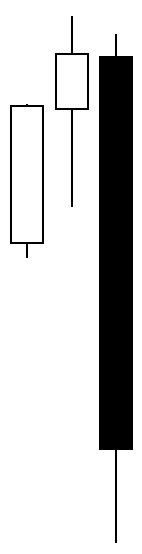

過去検証するとわかりますが、ローソク実体を実体で抜けるかどうかが重要な判断ポイントになります。(さらっと重要なことを言っています。)

応用編

上記のダウ判断を採用すれば早期に転換を認識できるのですが、急騰・急落時は機能しなくなります。そんな時は、素直に直近の高値・安値で目線判断していくとトレンドの流れが掴めるようになると思います。

まとめ

ダウ理論は、テクニカル分析の基礎かつ最重要理論だと思います。市場のトレンドを把握し、大局的な視点を持つための優れた武器として、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く活用されています。ただし、デメリットを理解して、他の分析手法と組み合わせて使うことで、より効果的な市場分析が可能となると考えます。

コメント